- HOME

- 連載1回目「IwPのこれまでを振り返って」

連載1回目「IwPのこれまでを振り返って」

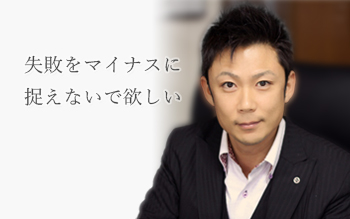

株式会社ビオトープ

石原 新也 代表取締役

- 2019/5/30

なぜ194名もの経営者にインタビュー出来たのか?

194名もの経営者にインタビューをするというのはなかなか成し遂げることができないことですね。何故成し遂げることができたのでしょうか?

それはひとえに学生の行動力です。IWP愛媛は運営会社である株式会社ビオトープ・インタビュアーの学生・インタビュイーの経営者・そして読者の4者によって構成されていて、どれか一つでも欠けてしまうと、194記事どころか1記事すら発信することはできません。

今までのインターンシップ生は一人当たり平均5〜10名程度の経営者の記事を書きおろしてくれました。その努力が積み重なって194記事を発信しているサイトに成長しました。

これは学生に対して強制的にやらせているわけではなく、各々の学生が学業やサークル活動などのライフスタイルと両立させて、主体的に活動してくれています。

学生を預かっていて思うのは、記事を書くより、経営者とお話しをして満足したい学生が多いことです。

普段接する機会のない経営者の話を聞き、文字に起こし、清書して記事にするという作業は本当に地道な作業です。しかし、大変な作業だとしても内容を噛み砕いて筋道を立てて文章を組み立てる経験はいつかきっと役に立つでしょう。そういう思いから、本人たちは大変だと思いますが原稿を書いてもらっています。

実体がないものから文章という形にしていくのは、失敗はあっても正解のない大変な作業です。 IWP愛媛が今も継続できている理由は、経営者のみならず学生にもスポットがあたるように、記事を更新しながら学生のブランディングもしているからではないでしょうか。

約20名の学生をどのようにして集め・指導したのでしょうか

現段階では学生に来てくださいとこちらから積極的に声かけをしたことはありません。そもそもIWP愛媛が生まれたのは、学生の「したい」という気持ちからです。

活動したいと思う人は、インターン受付の窓口を解放しているので、自分からアクションを起こして問い合わせをしてほしいという気持ちが強いです。

これまでのインターンシップ生は、 現在活動している学生からの紹介、IWP愛媛を見て自分も取り組んでみたいという学生さんがほとんどです。

インターンシップ生への指導に関しては、経営者の大事な時間を頂くわけなので、実際に会ってお話しを聞く際にご迷惑にならないように指導しています。

例えば挨拶・自己紹介や名刺の受け渡しなど、最低限のビジネスマナーをロールプレイングで教えています。また実際の訪問にあたっては取材前の情報収集、準備や取材後のフォロー等、プロセスを細分化して教えています。

また、IWP愛媛の記事を作るために必要な作業は、ほとんどを本人の力のみで行わせ、その様子を見ながら適宜足りないところを指導しています。

取材に行く場合は取材先の経営者にアポイントメントを取るところから始まります。実際に就職して、取引先などに訪問するときに、予めアポイントメントを手配してくれる企業はまずないからです。どの企業へ訪問するのが適しているのか、自分の興味・関心とすり合わせながらリストアップすることから始まります。

次にアプローチ方法は電話が適しているのか、それともメールがいいのか、様々な方法を挙げさせた上で、それぞれのメリット・デメリットまで考え、相手にとってどの方法が一番適しているのか考えさせた上で、学生に決めてもらいます。

とはいえ不慣れな学生のこと、取材先の経営者に迷惑をかけてしまうことや、出来上がった記事のクオリティが低いこともあります。その場合は「学生だから仕方ない」と片付けずに、自身の行動のどこが良くなかったのかを考えさせて再び同じ失敗をしないための対策を考えさせたり、誰が読んでも恥ずかしくない文章になるまで添削をしたりします。

このように、将来社会に出て実際に働くときに役立つスキルを身に着けてもらうためには、失敗や思い通りにならないことを体験することも必要だと思っています。

しかし、何よりも学生には楽しんで活動してもらいたいので、極力彼らの自主性を重んじており、必要以上に行動を制限しないようには気をつけています。

また、インタビューの内容に関しても学生の好奇心に任せています。記事として表に出ていない話もありますが、もしかしたらそちらのほうが学生には役に立っている、ということもあるのではないかと思います。