- HOME

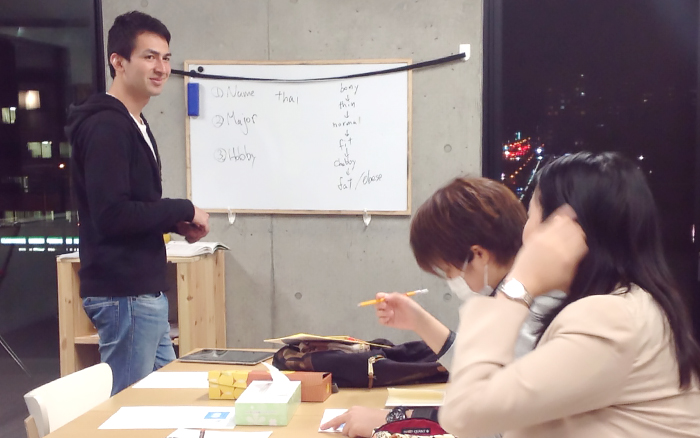

- DAY6 質疑応答

DAY6 質疑応答

NPO法人 NEXT CONEXION

越智 大貴 代表理事

- 2016/6/13

<政治に興味関心のある学生からの質問>

(1) 主権者教育は大切な教育だと思いますが、子ども達や若者に限らず、あらゆる人が政治的なイシューについて意見を持つのは事実上可能なのでしょうか?

自由主義や保守主義など、学問的な高度な議論は難しい。数学の微分・積分のように、使わない人は使わない。だから皆が学門的な観点から学ぶ必要性はないと思います。

難しい意見を持つのもいいけれど、「自分の暮らしをどう良くしていくのか?」を考えていくことが、多くの人にとっては大切だと思っています。世の中をよくしていく仕組みが政治。世の中はみんなが関わりあって形成されていますからね。

―学問的政治と身近な政治を分けるべきということですか?

そうですね。難しい言葉で議論するから分からなくなるし、興味がなくなっていく。身近な言葉や事例で議論すれば、政治を近いものであると感じてもらえるのではないかと思っています。

(2) 代議制民主主義の制度をどのように考えられているのでしょうか?

理想は究極の直接民主制です。納得のいくまで議論をして、皆が良いという結論を見つけていく。でも1億2千万も国民がいると、「みんなで納得いくまで議論」という選択は現実的じゃない。だから間接民主主義という形式、そのための選挙が存在すると思っています。

(3) 主権者教育にも理想と現実とがあると思うのですが、それぞれどのような形でしょうか?

―特に現実は、社会問題への関心喚起、程度にとどまっていると思います。具体的な政治行動としての投票促進(投票率向上)はあると思うのですが、それ以外の政治的やり方をどこまで想定されているのでしょうか?

「選挙に行きましょう」と「模擬投票をやりましょう」で教育が終わっているのが現実ですね。理想としてはもう一歩踏み込んで、社会や世の中のことを考えていくべきだと思っています。これは主権者教育を推進する立場からの意見です。

なぜ日本の政治は今のような状態になっているのか?歴史的な要因は何か?他の国の政治はどうなのか?その地理的、文化的な要因はあるのか?

政治を広く考えていくと、必然的に今の学校のカリキュラムに繋がっていきます。社会全般への興味を引き出した上で、5教科7科目を学んでいくようにした方がいいのではないか?と思っています。

(4) まともな政治家がいないから投票しても意味がないという声があると思いますが、それでも投票率を上げるべきという理由をどのように説明されていますか?

投票率を上げる質問に答えるにあたって、「政治家を育てるのは国民である」という前提について述べさせてください。

間接民主制である以上、代理人として国政に参加する政治家を選ぶ権利が国民にはあります。政治家の行動を選挙で評価しなくてはいけないし、まともな政治家がいないと思うのであれば、なおさら選挙へ行き投票を通して意思表明をしなくてはいけない。

ただ投票をして投票率を上げればいいわけではないと思っています。白票を投じるのも一つの手です。一方で投票率は世の中の政治への関心度を表していると私は思っています。投票率が100%でも、白票が70%あったとしたらそれはそれで問題ですが、一つの意思表示として受け止めるべきです。

(5) シルバーデモクラシーが叫ばれるように、若者の投票率が低いのはそれ自体として問題ですが、だからと言って、政治的な関心が必ずしも低いと言い切れるわけではないと思います。

そのような人々に向けて、主権者教育を行う場合に、具体的な行動の出口として投票行動だけを提示するのは窮屈だと思われるのですが、その点はどのようにお考えでしょうか?

ご質問にお答えするとシルバーデモクラシーは確かにあります。投票に行かないと、若者が損をしているという状態は確かにある。自分たちの将来のためにも選挙に行く必要性はあると思います。ただ政治への興味関心の表し方は投票行動だけではありません。

本当は有権者教育というものがある。選挙活動期間中や投票時にしてもいいこと、悪いことなどを教え、投票活動を行う一有権者としての意識を育てる教育です。

対して主権者教育は主権者としての振る舞いを学ぶことが求められます。主権者教育の出口は投票行動ではありません。選挙活動は立候補など、選挙が告知されたから一週間などその間位にやるのが選挙活動。政治活動は日頃からやるものなので、やはり投票活動だけに限定された議論は非常に窮屈だと思っています。