- HOME

- 「信頼を築くことが大切」

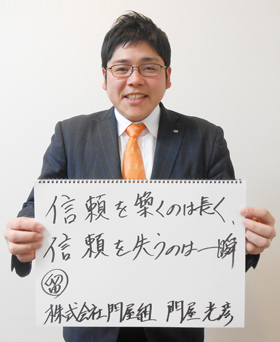

「信頼を築くことが大切」

株式会社 門屋組

門屋 光彦 代表取締役

- 2015/3/23

福山

本日は宜しくお願い致します。

門屋代表はこのような形のインタビューは何回かご経験されているのでしょうか。

門屋

はい、これまで色々と取材をして頂きました。

経済レポートさんであったり、南海タイムズさんや南海放送さんのラジオ番組だったり。

学生さんがこうして様々な企業さんにインタビューされるのは凄く素晴らしいですね。

福山

ありがとございます。

愛媛県の経営者の皆さんは温かい方ばかりなので快くインタビューも引き受けて頂き、お陰様で毎日楽しくインタビューをさせて頂いております。

門屋

私もやはりSNSのコミニュケーションツールが浸透してきて広報という部分では常に発信し続けていかなくてはなりませんね。

ブログも毎日更新しております。

過去を振り返るのも含め、日記を書くということはすごく良いことですよね。

福山

インタビューをさせて頂き、記事におこす作業で私も文章力が少しずつ身につくのですが日記も取り入れてみます。

名刺やHP等のいたるところでこの「留」という字を見かけるのですがこれは何か意味があるのでしょうか。

門屋

創業者が留一郎という名前だったのですが、その留一郎の一字をとり、その一字が社章になりました。

福山

創業者の方も自分の名前の一字を社章に取り入れ、このようにずっと大切にして伝わっていることに対して、さぞかし喜んでいるでしょうね。

100周年の0の中にも「留」という字が入っていますよね。

門屋

おかげ様で今年、105周年になりますので丸の所に「留」の文字をはめ込みました。

丁度100周年の時に私が4代目として就任致しました。

福山

丁度100周年で世代交代ということだったのですね。

100周年を迎えて目標とかありますか。

門屋

100周年からが新たなスタートということで200年に向けて、これからの100年の為に初心に帰り踏み出したいと考えています。

福山

社訓が「満足していただこう」「信頼していただこう」に100周年迎えた時に社訓として「感動していただこう」が加わったとのことなのですが何か意味合いがあるのでしょうか。

門屋

「満足」というのは期待値で言うと満足して頂くのは当たり前の事です。

「感動」というのはお客様の期待を超えるサービスが提供された時に起こり、期待感を超えるときにお客様は「感動」を覚える訳ですので私達は常に感動を考えながらやっていくことをしております。

福山

満足ではなく感動のサービス。

常に+αのサービスを意識されていらっしゃるのですね。

満足して頂くのでさえ難しいと思うのですが門屋代表はそれが当たり前のステージであるということですね。

門屋

満足していただくのは当たり前です。

満足の次のステップに行くにはやはり感動をお届けする。

リピーターが増えていくということは感動されて、そこにやっぱり心動かされた方々が次の方々にご紹介して頂けます。

そこに行きつくにはそれ以上の「期待を超えるサービスをしなければいけない」社訓に付け加え、全社一丸となってやっていこうという一つの指標として取り入れたのが「感動していただこう」という文字です。

これがなかなか難しいです。

福山

私もアルバイトで結婚披露宴のエスコートをさせて頂いており、常に満足ではなく感動のサービスを提供できるように意識し行動しているのですが難しくいつも悩んでいます。

門屋

私達は建設業をしておりますので、ご協力会社の方々に対しても行っております。

協力会社の力なくしては建物って建てることができません。

門屋組だけの看板だけで全部の建物が建つかと言えばそうではありません。

みんな土木工事から型枠工事から鉄筋工事から足場工事、すべての方が集まり、建物ができます。

ご協力会社の方々にも私達は感動を提供し続けなければなりません。

福山

協力会社の方々に感動して頂くために何か行っている事はあるのでしょうか。

門屋

現場事務所というのがあります。

現場事務所で協力会社様に対して、その快適な職場環境を提供することをしております。

昔は言葉の言い方も含め、雇用の面で私達が発注しているといった目線で言葉を発しがちですが、そのような考え方を持って接するのではなくお迎えをする姿勢を持っております。

三代目の時からそのような社風はありました。

満足というのはお客様のみならず、その協力会社の方々に目を向けた運動をずっとしております。

福山

お客様のみならず協力会社の方々にも目を向けていらっしゃるのですね。

素晴らし取組ですね。

「信頼していただこう」というお言葉がありましたが信頼して頂く為に何か行っている行動がありましたら教えて頂けますでしょうか。

門屋

大事にしているのは迅速な対応です。

基本中の基本ですけれども1分、1秒遅れるたびに信頼関係というのは失われていきます。

やはり信頼して頂くためには常に早いレスポンス、期限を守る、これは基本中の基本と捉えて昔から変わらず、今でも行っております。

福山

レスポンスの速さ、迅速な対応が信頼関係に繋がっていくのですね。

人間関係を築く上で大切にして行っている行動はありますでしょうか。

門屋

人と人との「繋がり」というのが一番重要なので、お話する機会や会食、そのような機会を大切にすること。

またその「繋がり」を決して無駄にしてはならないということを全社で話し合っています。

福山

なるほど、「繋がり」を大切にされていらっしゃるのですね。

ふと思ったのですがオレンジ色のネクタイがすごくお似合いですね。

ネクタイのキャラクターもとても可愛いです。

門屋

ありがとございます。

私は門屋組の社長でありながら、松山青年会議所の理事長といった立ち位置でやらせて頂いており、去年の全国大会に参加させて頂いた時に「まっとる犬」というキャラクターを作りました。

青年会議所の公式キャラクターとして「老若男女」誰でも分かりやすいキャラクターにしてまた全国から待っていますという想いも込めてネーミングは「まっとる犬」です。

福山

なかなか面白いキャラクターですね。

県外の方々が「まっとる犬」という言葉を聞いたとき、意味はわかるのでしょうか。

門屋

これは全国で3万名以上の方々にPR活動をしたのでかなり浸透しております。

今年はみきゃんが、ゆるキャラグランプリで1位を狙っていますので、まずはみきゃんに1位になってもらってその次は「まっとる犬」にゆるキャラグランプリになってほしいと考えております。

福山

今後の「まっとる犬」が非常に楽しみですね。

それでは経営者になるまでの経緯を教えて頂けますでしょうか。

門屋

小、中、高と地元の工業高校に行っておりました。

大学は大分の大学に行っており、卒業後に高知県で建築業の修行を4年間しました。

現場監督としての修業を積み重ね、4年目で父親がもうそろそろ帰ってきたらいいのではないかということで愛媛県に帰って来ました。

そこから急ピッチで育てられ社長になりましたが、当初は普通の一営業社員であり、結果を残しながら取締役、常務、副社長、社長という階段を上りました。

かなり目まぐるしく忙しかったです。

福山

二年間で社長に就任したとのことですが、社長就任するにあたって行っていた行動がありましたら教えて頂けますでしょうか。

門屋

一つ念頭に入れていたのはまずは愛媛を知るということですね。

愛媛県松山市をどれだけ知れるかと考えた時に、まずはやはり人を知らなければならないと考え父親に付いて色々な所に顔を出しました。

その1年目の名刺交換数は1万枚程で、人と「繋がる」をテーマに活動をしました。

福山

名刺交換が1万枚とはすごい数字ですね。

門屋

当時は若手で二十代でしたので行動力しかないと考えました。

一瞬でも立ち止まってしまうと結局、先送りになってしまいます。

それを先送りにするのか、がむしゃらに感謝の気持ちをもちながら「繋がり」をもつのか。

私は社長になるまでの一番のテーマは「人と人との繋がり」でした。

あともう一つあるのが「人と地域との繋がり」です。

人と人、人と地域との繋がり、会社の事ならず地域が活性化する、地域が活性化すると建設業界が栄えます。

地域の事を常に重んじるということを大切にしております。

その想いから青年会議所という組織にも入会させて頂いて今日に至っています。

福山

繋がりを大切にされていらっしゃるのですね。

地域を活性化するために行っている活動はあるのでしょうか。

門屋

門屋組で言うと地域清掃というのを行っております。

これはこの会社のみならず全部の現場、地域清掃を常にしながら常に地域とのコミュニケーションをとっております。

福山

地域清掃活動を記事で見たことがあります。

アイテムえひめや俳句甲子園など様々な所で門屋組の看板をみますね。

門屋

俳句甲子園でも協賛させて頂いております。

俳句甲子園も実際に青年会議所からでた事業で去年17年目を迎えて10年目を境にNPO法人に委託したのですが、青年会議所から事業として発展した大きな全国区の事業です。

やはり循環させて何かを起こそうとするところにも協力してやっていくというのが地域にとっても大切なことなのかなと思います。

福山

就活で様々な企業説明会に参加させて頂いているのですが、やっぱり地域が活性化しないと会社が成り立たないというのはよく耳にします。

門屋

とにかくこの町の郷土愛というのを認識しながら今こうして存続させて頂いていることに対して、代々、感謝の気持ちを常に重んじることができたからこそ、長く存続できるということですね。

福山

門屋代表はやり方ではなくあり方を大切にされているのですね。

門屋

あり方を大切にしております。

100年間、何で門屋組が存続できたかというのを紐解くと、やはり地域への感謝の気持ちを全社員が持てるかどうかというのが非常に重要になってきます。

福山

私も「感謝」という言葉は一番好きな言葉です。

門屋代表はしっかりとした軸をお持ちですよね。

門屋

ブレてはいけない信念と言いますか、やはりそれを持ち続けることが大切ですね。

リーダーでも色々ブレたりする人間もいますが、やっぱり見据えたビジョンは絶対にブレたらいけません。

その理念がきちんと頭にあるうえで常にしたってくれる方々にはその目線で接する。

そしていろんな意見を取り入れながら、常に時代の変化に応じた運動や活動に向けて変わり変革し続けております。

しかし時代に応じてずっと変わらない、変えてはならないものと変えていかなくてはならないもの二通りがあります。

福山

世代交代の際に日本経済で例えば何が変わったのでしょうか。

門屋

世代交代の時に民主党政権に代わって、建設業というのがなかなか着目されないといった状況があり、その時に我々元請と協力会社のあり方が変わりました。

ダンピング受注って聞いたことありますか。

要は赤字受注をしておりました。

とにかく競争、競争でそれをせざる負えない状況で赤字受注をし、それを今度協力会社の方々に元請が発注します。

下げて発注された協力会社の方々の位置づけというのは後の祭りで、利益の出ない会社、資金のない会社は潰れるだけです。

そういった苦労の絶えない日々が何年も続きました。

そこで競争力を身につけなければならないのと協力会社との信頼関係、これが求められるのです。

やはり苦楽を共にするというのが非常に大切で、その時に各会社が行った手法というのは全国で安く引き受けてくれるところに発注するわけですよ。

今までずっと一緒に共にやってきた方々がいるにもかかわらず安いところ依頼する訳です。

ずっと今まで支えられてきてこちらも支えて来たと認識がある所が、何なのだとなります。

今建設業というのは若干アベノミクス効果もあり、2020年のオリンピックまでは良い兆しが向いている中で信頼関係、今までずっと支えてきている所がどういう対応をしてきたかで変わってきます。

だから苦楽を共にするということはすごく重要で苦しい時にはともに苦しく、良い時は一緒に良いということを念頭に置いて、協力会社と共に一丸となって前に向いて会社というのは長く存続します。共生共存共栄といういい言葉は言うのは簡単ですが、景気が悪くなるとなかなかそれが難しいのです。

常に共に一丸となるということは決してブレては、いけないと思っています。

「協力会社」これが本当に大切で、自分たち一社では何もできませんから。

福山

私もいろんな方々にお話をお伺いしておりますがその観点は初めてですね。

今日もまた一つすごく大切な考え方を頂きました。

大学生が学生時代にこういったことをもっと積極的に取り組んで欲しいというのがありましたら教えて頂けますでしょうか。

門屋

主体性を持つということがすごく重要だと思います。

言われたことしかできないという方々がよくいらっしゃいます。

要は上司がいて「あれして、これして」といい「はい、分かりました」昔はいい人材でした。

けれども今は違います。

今は常に自分の考え方、主体性を持って取り組み行動に移す、そのような若者が我々は欲しいです。

主体性を持って自分で考えて、自分で行動して取り組める人。

福山

自ら考えて行動に移せる力ですね。

主体性を磨くためにはどういった経験を積めばよいのでしょうか。

門屋

知識はまずもって必要ですけれども、思っている事、知識を手に入れて、アウトプットすることができるかがすごく重要です。

会社でいうと基礎でいう「報・連・相」ですよね。得た知識をそのまま伝えられることができる人というのが主体性を持てる人です。

人に伝えることができる、人に伝えたとで行動ができる人、有言実行というのですが、これができる人はリーダーシップを発揮することのできる人だと思います。

福山

なかなか得た知識を言葉に活字にアウトプットするのは難しいですよね。

せっかく沢山の知識があるのに。

門屋

それをぜひとも大学時代に養うことができれば、独占力でどの企業でもいけますよ。

我々も経営者として、学生たちに何を伝えていかなければいけないかとなった時に青年会議所を通じてでもいいのですが、やはり主体性を持って行動ができる、若手をこれからどんどん育てていかなくてはいけないと思います。

福山

主体性のある大学生はどのようにしてそれを磨き上げてきたのでしょうかね。

門屋

やはり行動しかないでしょうね。

私の持論ですけれども、学生なので何でもいいと思います。

カラオケでも良いし合コンなどの遊びでもいいと思いますが、自分で考えてこれをしようと動き、周りを巻き込めることができればなんでも巻き込んでいくことです。

主体性は本当に即戦力ですよ。

企業からしたらそのような人材が欲しいですよね。

福山

私も自身の主体性をもっと磨き上げたいですね。まずは行動に移していきます。

松山大学から門屋組に就職される方もいらっしゃるのでしょうか。

門屋

一部営業ではいますが当社は専門職が強いので少ないと思います。

自分の生まれ故郷、松山で住み暮らしたのだったら上京せずに松山で就職をして、郷土愛を持って頂ければ嬉しいです。

また上京や離れたとしても、ユーターンでいつの日か戻ってきてほしいですね。

福山

皆が出て行っちゃったら地域の活気もなくなりますよね。

門屋

人口減少も大きな問題です。

地域の為、地域に思う気持ちというのも地元で発揮して欲しいですね。だから人と地域との繋がりというのが私の中ですごく重要です。

福山さんもすごく活発的に行動されていますよね。

なかなかできませんよね。

学生が企業の経営者の方に直接、一対一で話をする機会は作れるようで作れませんよね。

福山

四国四県の中でも愛媛県の学生ってすごく活動的です。

私も経営者インタビューをさせて頂いておりますが、なぜこれが実現できているかというと愛媛県の社長の方々が快く引き受けて頂いているからこそ実現しております。

この活動を始めて改めて愛媛県の温かさを感じると共に、本当に自分は「人」に恵まれていると実感しました。「感謝」の毎日ですね。

門屋

自分たちの思いは次世代の方に必ずバトンタッチをしなくてはならない。

これは会社や経営者だけのバトンタッチだけではなくて次世代の時代の学生を含めた人達に受け継いでいかなくてはならない。

それが良い伝統なのか、悪い伝統なのか二通りありますが、それでも物事は伝えるということは念頭に置いています。

福山

本当に地域の皆さんが色々やってくれているからこそ愛媛県の大学生は色々と活動ができているのだなと経営者インタビューの活動を通じてわかりました。

お仕事のやりがいがありましたら教えて頂けますでしょうか。

門屋

「地図に歴史に、人の心に留まる」というのが一つのフレーズであります。

私達の建設業は建物を建てます。

そして建物というのは50年も100年も残り、地図に残ります。

「地図に歴史に、人の心に留まる」このような形で誇れる業種はないと私は思っております。

福山

なるほど、お家を建てるって人生の中でも一大イベントですよね。

何十年、何百年も残るものを作るのは凄いです。

門屋

残る為にはメンテナンスといって見守り続けるというのがすごく重要です。

建てて終わりではなく、建てた以降の「見守る」「繋がり」を大切にしていくというのが門屋組としての肝です。

福山

建てた後を大切にしているとおっしゃいましたが、大切にしていくといった観点で何か行っている行動はありますでしょうか。

門屋

見守り続けるという所で、建物と人というのは一緒というように捉えております。

人には誕生日が一年に一回ありますが実は建物にも誕生日があります。

その誕生日の日にお手紙を送っております。

「2歳の誕生日を迎えられておめでとうございます」といった内容のお手紙を毎年贈っております。

見守り続けるのはお医者さんと一緒の考えなのですが、建物も不具合が起きたら直さなくてはいけません。

人間も体調が悪いと治療に行くわけですけれども、ずっと見守り続ける、我々は本当にホームドクターと言われても良い状況でずっと見守り続けています。

福山

後の事を考えて作るからこそより良いものが提供できているのでしょうね。

素敵ですね。

もしそのお手紙が届いたら私は確実に感動しますね。

門屋

私もどのようにして「見守り続けるということを表現しようか」と考えた時に、その手紙に行きつきました。

福山

ふと考えたら簡単なことなのですが、その簡単なことができない方が多いと思います。

ちょっとした違いが大きな感動を呼びますよね。

門屋代表は社訓通りに感動を提供しているのですね。

最後に大学生に一言、メッセージをお願いできますでしょうか。

門屋

今住んでいる地域の事をより考えて、地域の事を考える目線を養って頂きたい。

自分の故郷であるならもっと深く考えて頂きたいです。

逆に言えば他県から今松山に来ているなら県外から自分の故郷を見つめられる機会になります。

今そういった機会を養っているという部分も念頭に入れて学生生活を送って頂くと非常に自分の町、故郷がどれだけ素晴らしいのか実感できます。

もっと改善したらいいのにという気持ちが多面的に見ることにより養われるので、今のこの時期にしか見られない、学生目線というのをぜひとも養っていただきたいなと思います。

そこで、今の出会いというのを常に大切にして欲しいと思います。

福山

門屋代表が学生時代の時に故郷に対して思ったことがあるのでしょうか。

門屋

学生の時は親から仕送りを貰いながら、親に偉そうな口をきいたりしていました。

自分自身でも何でそんな風に言っていたのか。今でこそ気づきますが、親への感謝を忘れずに。

今は自分の若い時を取り戻すために微力ながら自分のわが町の地域に目を向けた活動や運動を行っていますが、早い時期なら、もっと自分自身の成長が早かったように思います。

福山

故郷を大切にする、本日門屋代表とお話をするまでは深く考えたことがなかったです。

世界の人口は増えているのに日本の人口は減少しています。私も少子化問題改善に少しでも協力できるように頑張りたいと思います。

本日はお忙しい中、ありがとうございました。

インタビュアーより

乞うご期待!

会社概要

社名:株式会社 門屋組

代表名:門屋 光彦

住所:〒791-8011 愛媛県松山市吉藤3丁目2-1

TEL:089-924-8771

URL:http://www.kadoyagumi.com/

事業内容:・不動産業/建設業/賃貸業

サービス紹介